施設について

| 類型 | 特徴 | |

|---|---|---|

| 幼稚園 | 幼児の心身の発達のために、満3歳児から小学校就学前児童を対象に、幼児教育を提供する施設。 利用時間:おおむね9時~13時 | |

| 保育所(園) | 就労等のために家庭で保育のできない保護者に代わって、0歳(原則として生後3か月以上)から小学校就学前の乳幼児を保育する児童福祉施設。 利用時間:おおむね7時~18時までの保育のほか、施設により延長保育を実施。 ※施設によって受け入れる児童の年齢に違いがあります。 | |

| 認定こども園 (教育部分) (保育部分) | 幼稚園と保育所の機能をあわせもち、幼児教育と保育を一体的に行うとともに、地域の子育て支援も行う施設。 利用時間:おおむね9時~13時(教育部分を利用する3~5歳の子ども) 利用時間:おおむね7時~18時(保育部分を利用する0~5歳の子ども) ※施設によって受け入れる児童の年齢に違いがあります。 ※施設によっては、一時預かり、延長保育、休日保育を実施しています。 ※認定こども園の教育部分(3~5歳)の入園に関しては、各施設で募集を行うため直接施設にお問い合わせください。 | |

| 地域型保育事業 | 家庭的保育事業(保育ママ) | 家庭的な雰囲気のもとで、少人数(定員3~5人)を対象にきめ細やかな保育を行います。(対象年齢0~2歳) |

| 小規模保育事業 | 少人数(定員6~19人)を対象に、比較的小規模できめ細やかな保育を行います。(対象年齢0~2歳) | |

| 事業者内保育事業 | 事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域の子どもを一緒にした保育を行います。(対象年齢0~2歳) | |

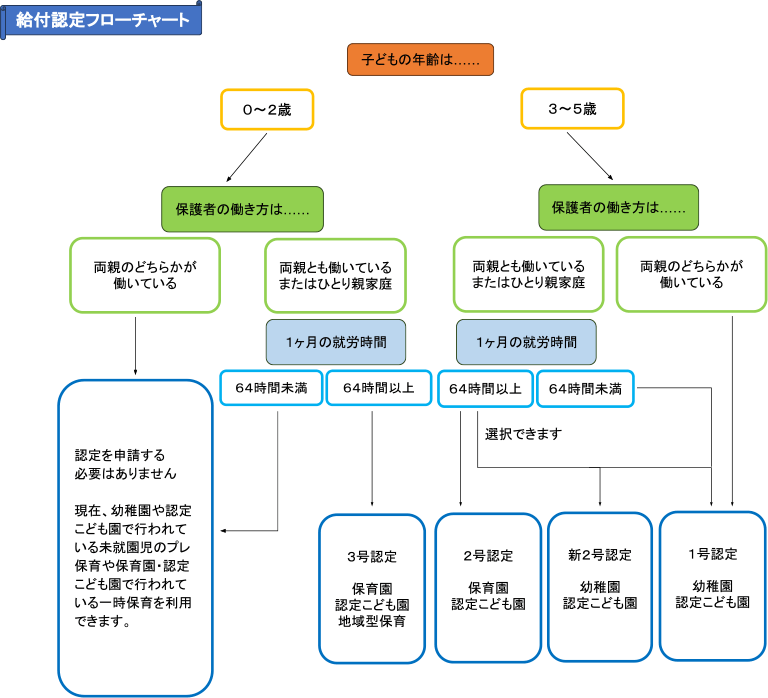

教育・保育給付認定の種類

| 教育・保育給付 認定区分 | 対象年齢 | 保育の必要性 | 利用可能な施設 |

| 1号認定 | 3~5歳 | 無し | 幼稚園・認定こども園(教育部分) |

| 2号認定 | 有り | 保育所(園)・認定こども園(保育部分) | |

| 3号認定 | 0~2歳 | 保育所(園)・認定こども園(保育部分)・家庭的保育事業(保育ママ)・小規模保育・事業所内保育 |

保育を必要とする事由

2号認定・3号認定の教育・保育給付認定基準はその家庭が次のいずれかの事由に該当し、保護者が児童の保育を必要としている場合です。

| 事由 | 状況 |

|---|---|

| 就労 | 仕事(月64時間以上)をする場合。 (フルタイム、パートタイム、夜間就労、内職など基本的にすべての就労を含む) |

| 妊娠・出産等 | 妊娠中、または出産後間がない場合。 |

| 疾病・障害 | 病気やケガをしたり、心身に障害がある場合。 |

| 同居親族の看護・ 介護等 | 同居の親族(長期入院等をしている親族を含む。)を常時看護又は介護をしている場合や療育機関等への親子通所(月64時間以上)をしている場合。 就学前かつ保育施設等に在園していない多胎児を家庭で養育しており、そのきょうだいを入所させる場合。 |

| 災害復旧 | 震災や風水害、火災などの災害復旧にあたる場合。 |

| 求職活動等 | 求職活動等を行う場合。(起業準備を含む。) |

| 就学 | 大学や専門学校等(職業訓練校等における職業訓練を含む。)に月64時間以上通っている場合。 |

| 虐待やDV避難 | 虐待やDV被害のおそれがある場合。 |

| 育児休業および 育児に伴う 休業中の継続入所 | 保護者の育児休業等開始時点で保育施設に入所中の児童について、当該育児休業等の間も引き続き入所が必要と認められる場合。 |

| その他 | 上記と同様の状態と認められる場合。 |

※詳細は市役所にお問い合わせください。